今日は室内でも32度もあり、湿度50%超でほんとに参りました。こんな時目に浮かぶのは、涼しげな雪山の景色ですが、アジアの最高峰エベレスト(チベット名:チョモランマ/ネパール名:サーガルマーター/8,848m)や聖なる山カイラースがあるヒマラヤ山脈は、アジアでの雪山代表格でしょう。そのヒマラヤを舞台にした作品が、7月に2本公開されます。それで少しは涼しくなっていただこうという、「7月はヒマラヤへ」特集。まずは韓国映画でその名もズバリ、『ヒマラヤ ~地上8,000メートルの絆~』からどうぞ。

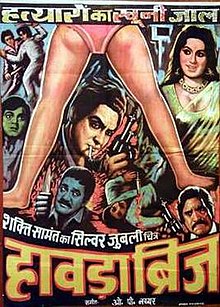

![]()

『ヒマラヤ ~地上8,000メートルの絆~』 公式サイト

2015年/韓国/韓国語/124分/原題:히말라야

監督:イ・ソクフン

主演:ファン・ジョンミン、チョンウ、チョ・ソンハ、チョン・ユミ

配給:CJ Entertainment Japan

宣伝:ポイント・セット

※7月30日(土)より、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネマート新宿ほか、全国順次ロードショー

![]()

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

実話をもとにした本作の主人公は、韓国の登山家オム・ホンギル(ファン・ジョンミン)。物語は、1992年に彼が率いるチームがネパールで、カンチェンジュンガ峰(8,486m)の6,500m地点において遭難しかけたテミョン大学の学生たちを助けるところから始まります。遭難寸前で助けられた大学生のパク・ムテク(チョンウ)は、亡くなった仲間の遺体を収容したいがためにホンギル隊長の言うことをきかず、ついにはホンギルから、「お前は二度と山に登るな。独断で暴走するバカに山に登る資格はない!」と怒鳴りつけられてしまいます。

ところがその後、韓国に戻って8,000メートル級の山14座完全制覇をめざし、チームの仲間たちと訓練に明け暮れるホンギルの所に、ムテクと友人パク・ジョンボク(キム・イングォン)が押しかけメンバーとなってやってきます。家までやってきて、ちゃっかりとホンギルの妻(ユソン)や子に馴染んでしまった2人を追い返すわけにもいかず、ホンギルは彼らを受け入れることに。それまでの隊のメンバー、統括的な立場にあるイ・ドンギュ(チョ・ソンハ)や、唯一の女性隊員チョ・ミョンエ(ラ・ミラン)はじめ、ベテランのメンバーたちにも受け入れられた2人は、次なる13番目の目標、カンチェンジュンガ登頂に向けて訓練を続けます。そして、ホンギルと共に2000年5月に登頂に成功したムテクは、以後ホンギルの片腕となって、K2(8,611m)の登頂にも成功するのです。

しかしながらその頃から、ホンギルの足の故障が本格化し、彼は現役引退を考え始めます。そんな中2004年に、ムテクはホンギルに替わって隊長となり、エベレスト登頂に挑むのですが、その中で悲劇が起きてしまいます。見事登頂に成功した下山途中、ムテクとジョンボクが遭難、それを助けようとしたジェホンも遭難し、3人の遺体はエベレストに取り残される形になったのです。ムテクの最愛の妻スヨン(チョン・ユミ)ら遺族から、「遺体のない葬儀なんて」と泣かれたホンギルは、ムテクらの遺体をエベレストから連れ戻そうとするのですが....。

![]()

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

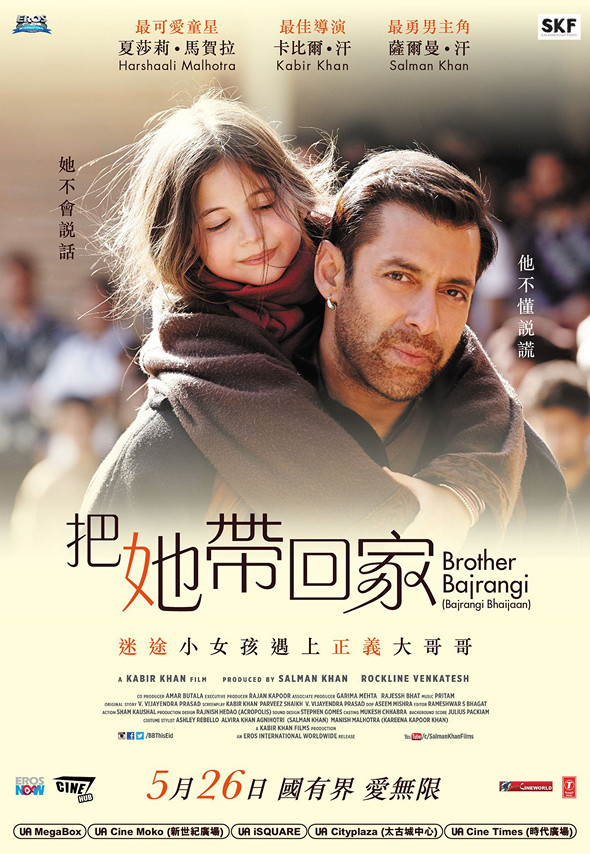

映画は、世界の高峰が集まるヒマラヤの山々に登ろうとするホンギルらの英雄的な姿を描く作品ではなく、むしろ彼らの苦しい行動に密着し、雪崩に襲われ、崖から転落しそうになる恐怖をまざまざと描いていきます。カッコいいシーンもあるにはあるのですが、それよりもコツコツと訓練を繰り返し、様々な準備をした上で現地に赴き、天候に阻まれたりしながら一歩一歩登っていく地道な登山風景が描写されていきます。登山費用を捻出するために、スポンサー契約を取りたい企業にプレゼンするシーンなどは、滑稽ささえにじませるリアルなシーンで、人間性溢れる真摯な作りの作品です。

![]()

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

実は、この作品を見る少し前に、別のエベレスト登山を描く日本映画を見たのですが、そこに表れた妙な精神主義と、登山描写のいいかげんさ、地元ネパールをいかにもうさんくさい町に描く視点が気に入らず、げっそりしたのでした。原作が小説の作品と、『ヒマラヤ ~地上8,000メートルの絆~』のように事実に即した作品との違いかも知れませんが、こちらではホンギルらがネパールの人々と「ナマステ(こんにちは)」と挨拶をかわし合うシーンも出てきて、謙虚な心持ちで現地に入っている登山家たちの姿がしっかりと描写されています。登山シーンは主として、実際のヒマラヤとフランスのモンブラン、そして韓国の採石場などで撮影されたそうですが、その迫力は相当なもの。ベースキャンプで山に向かって大声を出すというような変な描写(山肌は遠いとはいえ、雪崩が起きたらどうするの、日本映画)もなく、作品の中に引き込まれました。

![]()

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

劇場でご覧になる時には、ぜひパンフレットをお求め下さい。登山家の田部井淳子さんが、とてもいい一文を寄せておられます。「本作品は、アジア人初8000m峰14座登頂に成功した実在の韓国人登山家、オム・ホンギル氏の実話をもとに構成されている。しかし、劇中ではその輝かしい『登頂』記録ではなく、あえて『遺体回収』という山岳史的には隠れた偉業を主題とし、物語を描いていることに特徴がある」という田部井さんの言葉は、その後「遺体回収」に関するリアルなお話などが語られて、本作のユニークさを際立たせてくれています。そして、田部井さんの文章から、本作のスタッフ・キャストの大変さがあらためてわかることにもなるのです。

![]()

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

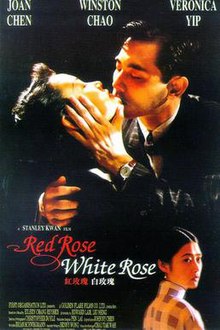

主演のファン・ジョンミンは、これまでも『国際市場で逢いましょう』(

こちら)や『ベテラン』(

こちら)でもご紹介したように、今最も勢いのある俳優です。人間味溢れる役をやらせたら、この人の右に出る俳優はいません。今回は、ホンギルの兄貴的存在イ・ドンギュを演じたチョ・ソンハとの組み合わせがいい感じで、少し前に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の正祖(イ・サン)役のチョ・ソンハを見慣れていたせいか、目に新鮮な洋服姿(下写真真ん中)にときめいてしまいました。ファン・ジョンミンのほかは割と地味な役者さんが多いのですが、それがまた物語にリアリティを与えてくれて、最後のクライマックスに到る直前、ホンギルが再びヒマラヤへと皆に呼びかけていくシーンはグッときてしまいます。

![]()

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

韓国で昨年の興収ベストテンの第8位(昨年末時点。まだ上映が続いていたので、順位がアップしているかも)に入る本作を作ったのは、『ダンシング・クイーン』(2012)と『パイレーツ』(2014)という大ヒット作を世に出したイ・ソクフン監督。本年44歳なので、今最も油が乗った時期と言えるでしょう。心温まる作品や、楽しい娯楽作だけでなく、『ヒマラヤ ~地上8,000メートルの絆』のような、じっくりと腰を据えて撮ることが必要な作品もOKと証明したイ・ソクフン監督、これからさらに化けるかも知れません。下に予告編を付けておきますが、大迫力の公式サイトもぜひご覧になってみて下さいね。

亡くなった後輩のために突き進む!映画『ヒマラヤ~地上8,000メートルの絆~』予告編