本日は、エリック・マッティ監督のお顔見たさに一般上映のチケットをもらい、『存在するもの』を見ました。そのほか力作だった2本と合わせてのご紹介です。

『存在するもの』(画像はいずれも©REALITY ENTERTAINMENT, INC.)

2019年/フィリピン/フィリピン語/114分/原題:Kuwaresma

監督:エリック・マッティ

出演:シャロン・クネタ、ジョン・アルシラ、ケント・ゴンザレス

お話は、1965年から始まります。大きな家での幸せそうな一家のクリスマス風景で、若い両親に赤ん坊、赤ん坊の世話をしている乳母とピアノを弾いている女性がいるのを窓越しに眺め、ハイティーンとおぼしき女の子がそこから去って行きます。そしてその直後、父親が家族全員を斧で惨殺する、という事件が起きたのでした。それから20年後の1985年、高校の寮に住んでいるルイス(ケント・ゴンザレス)に夜、電話がかかってきますが、女の子を部屋に連れ込んでいたルイスは無視します。すると明くる朝、ルイスの双子の姉マヌエラが、何と寮の玄関でルイスを待ち受けていました。ところがルイスがまたかかってきた電話に出ている間に、マヌエラの姿が消えます。その電話は父(ジョン・アルシラ)からで、「帰ってきなさい、マヌエラが死んだ」というものでした。わけがわからないルイスが、長距離バスに乗って山の中にある自宅に戻ると、母(シャロン・クネタ)が涙ながらに迎えてくれますが、姉の遺体はすでに棺桶に入っていて会うことも叶わず、そのまま葬儀が執り行われました。ところが、戻った日からルイスの身辺には奇妙なことが起こり、葬儀に来た中年の女性は「中のものは外に、外のものは中に」といった、謎のような言葉をルイスに告げていきます。マヌエラの死には何か秘密があるのでは? 医師である父も母も何か隠している! 奇妙な出来事はますますひどくなり、怪しげなものたちが出現し、血まみれのマヌエラが見えたりと、家は恐怖の館と化していきます...。

まあ出るは出るは、鬼か蛇か、のヘビこそ出ないものの、鬼やら日本軍兵士やら、縊死した人々やら血まみれ傷だらけのマヌエラやら、もうホラーアイテムの大盤振る舞い。戸棚や部屋のドアを開けると何かが起きるし、ベッドは人型に盛り上がり、廊下から飛び込んでくる始末。えー、そこまでてんこ盛りにされると、ぜ~んぜん怖くないんですけど。ホラーって、出るぞ、出るぞ...と思ってる時が怖いんであって、展示会みたいにいっぱい出されても困惑するだけです、エリック・マッティ監督。葬儀に来て謎のような言葉を残していった女性も、強力なエグゾシストかと思いきや、簡単にやられてしまってお話が膨らみません。でもまあそのあたりで、家そのものが恐怖の根源という当たりがつくのでいいのですが、この家がまた「わけわからん」なのです。

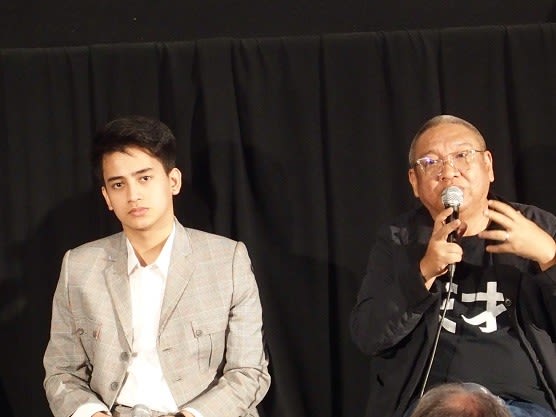

山中の丘の中腹にある家なのに、部屋からはいくつも秘密の通路が延びていて、隠し部屋があり...って、いったいどうやって掘ったんだ! いくら整合性不要なホラー映画だとしても、いいかげん過ぎて白けてきます。そのおかげでホラー映画が苦手な私も、恐怖を感じずに最後まで見ていられましたが...。最後の方では衝撃的事実が明かされるのですが、これまた、じゃ、最初の寮でのナンパは何なの? ですし、あれやこれやとツッコミどころ満載の作品でした。かわいい顔のまま中年太りしてしまったシャロン・クネタを見られたのが、まあ収穫と言えるかも知れません。上映後のQ&Aで、監督の意図がよくわかったのですが、ホラー映画理論がどうも私の認識とはだいぶズレがあるようでした。そのQ&Aはまた別途アップするとして、終了後シネコン入り口広場で行われたサイン会でのショットを何枚か付けておきます。エリック・マッティ監督、ちょっと今は亡き長部日出雄さんに似てますねー。

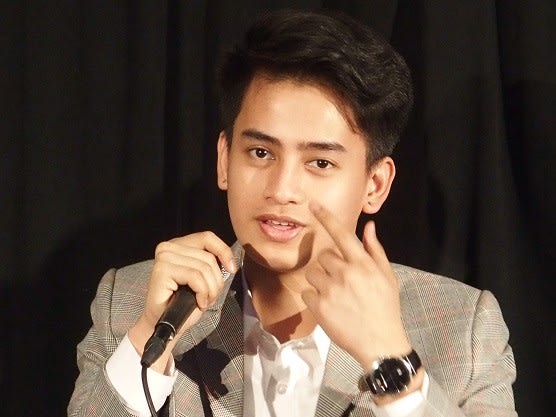

ルイスを演じたケント・ゴンザレスは本作が映画デビューだそうですが、この大変な役をよくがんばって演じていました。甘い二枚目顔なのに、劇中ではあんなことやこんなこともされてしまって、ちょっとお気の毒。というわけで、ブロマイド風に撮ってみました。

かわいかったのは、監督がいろんな人から話しかけられているのをそばで待っている時、手に持ったサインペンをほうりあげてはキャッチする(これがなかなかうまい!)のを繰り返して遊んでいる姿。

サインペン↘

今後、ラブロマンス作品とかでも活躍しそうです。本作の根性演技を忘れずにがんばってね!

『死を忘れた男』(画像はいずれも©2018 CJHK ENTERTAINMENT, NOVEMBER FILMS, AN NAM PRODUCTIONS, ALL RIGHTS RESERVED)

2019年/ベトナム/ベトナム語/130分/原題:Nguoi Bat Tu

監督:ヴィクター・ヴー

出演:クァック・ゴック・グアン、ディン・ゴック・ジェップ、ジュン・ヴー

幼い娘が病気のアン(ディン・ゴック・ジェップ)は、目覚めると海岸の岩棚の上にいたりして、自分でもなぜそこに行ったのか、どうやって行ったのかが全然わかりません。女性占い師に占ってもらうと、「あなたは、あなたに取り憑く場所に行ってしまうのだ」と言われ、その因縁をさぐっていくことに。それは、1人の男フン(クァック・ゴック・グアン)にまつわる物語でした。フンは大金持ちの息子でしたが、財産を独り占めしようとする母親違いの息子クーアンに襲われて殺されてしまいます。クーアンはフンの恋人リエンを自分の妻にし、悪知恵を授けてくれた男を執事にしていましたが、ある日屋上から飛び降りて亡くなってしまいます。それは、占い師に助けられたフンの黒魔術によるもので、戻ってきたフンはリエンと結婚、子供も生まれることになります。しかし黒魔術を使いすぎたフンの体はむしばまれ、占い師の助言で体の構造を変えることにしますが、「そのためにはお前の一番大切なものが犠牲になるが、それでもいいか」と聞かれたフンは、イエスと言ってしまいます。地中に埋められ、木から生命を取り込んだフンは不死の体になったものの、帰宅してみると身重の妻が亡くなっていました。その後フンは各地をさまよい、やがて海辺で1人暮らす若い女性ズエンのもとに。しかし、フンの不死の体に執着しているフランス人警部のために、ズエンも命を落とします...。そういったフンの3世紀にわたる生き様を記録したノートを見つけたアンは、それを読んだ後彼の居場所へと向かうのですが...。

何とも奇妙な物語ですが、主人公フンを演じるクァック・ゴック・グアンが、その肉体にも表情にも圧倒的な存在感を示すため、最後までだれずに見てしまいました。上の写真は放浪中のフンなのですが、大金持ちの時代のフンが悪魔的な魅力をたたえたたくましい男性なので、いくら銃で撃たれようがナイフで刺されようが死なないのも、奇妙に納得できてしまいます。女優3人もそれぞれに美しく、このファンタジーの成立に大きく貢献しています。ただ、「不死」イコール「不老」なのか、といった疑問も途中で頭をもたげ、最終的に死ぬ時に一挙に老けるのか、と期待(?)していたのですが、それはナシでした。それと、3世紀というスパンの表現が余り明確ではなくて、その点も少々残念でした。でもスケールの大きさは十分感じられて、そのためかワールドセールスを韓国のCJエンタテインメントが担当しています。日本でも、どこかの配給会社が買って下さるかも知れません。

『ミンダナオ』

2019年/フィリピン/フィリピン語/123分/原題:Mindanao

監督:ブリランテ・メンドーサ

出演:ジュディ・アン・サントス、アレン・ディソン、ユナ・タンゴッグ

ブリランテ・メンドーサ監督と言えば、マニラの下町や裏社会を描く作品が有名ですが、以前2015年のTIFFで上映された『汝が子宮』(2012)のように、フィリピン南部のスール-諸島で海上生活を送るイスラーム教徒を描いた、周縁部ものとでも呼びたい作品もあります。本作も、タイトルのとおりミンダナオ島を舞台に、イスラーム教徒の夫婦と4歳の娘を主人公にして、ガンとの闘いとイスラーム教徒ゲリラとの戦いという、2つの戦いを見せてくれます。

国軍がゲリラとの戦いを繰り広げているミンダナオ島。ダバオの病院に幼い娘アイサ(ユナ・タンゴッグ)を連れて行くサイマ(ジュディ・アン・サントス)も検問にひっかかりましたが、夫マラング・タトパロ(アレン・ディソン)が軍隊にいることを話し、娘の薬の容器も開けられずに済みました。アイサは目にガンができ、それが脳にも転移して、完治は望めない体でした。サイマはガン患者の子供たちと家族が過ごす施設「希望の家」にとどまり、アイサの看病を続けます。「希望の家」では「サバイバーの日」という催しがあり、子供を亡くした親たちが経験を語るコーナーもありました。また、親たちは互いに助け合い、イベントでの民族舞踊出演も目指していたりして、ここにいるとサイマも少し気が晴れます。一方夫のマラングは衛生兵なのですが、戦闘に加わることもあり、常に危険と隣り合わせです。家族3人、それぞれに雄々しく闘っているのですが、アイサの容態がだんだんと悪くなっていきます...。

小児ガンとの闘いは、もう涙なくしては見られません。アイサ役の少女が演技とは思えぬぐらい真に迫った闘病者ぶりを見せてくれて、ひょっとしてドキュメンタリー? と思わせられてしまいました。本作の作りが素晴らしいのは、アイサにせがまれてサイマが語る民話をアニメーションで見せていく形式になっていることで、ドラゴン退治に赴くスレイマンとラジャという2人の王子の物語を随所に挟み込んで、それが最後の締めくくりへとつながっていきます。クレヨン画のようなアニメなのですが、色といい形といい味わい深くて、最後の最後まで楽しませ、感動を与えてくれました。

父親の、国軍兵士としてのイスラーム教徒ゲリラとの闘いも、同じイスラーム教徒である、ということを見せるシーンや、武器を届けてきた農民との通訳を頼まれ、同じフィリピン人でありながら民族が異なることで差別があるのを臭わせるシーンなど、とても細やかな脚本になっています。メンドーサ監督作品の中では一、二を争う出来のいい作品で、これはぜひ、日本で一般公開してもらいたいものです。今回のTIFFでこれまで見た作品の中でも、ピカイチの作品を見られて、幸せな4日目でした。